Kinderarbeit – Ursachen, Auswirkungen und Lösungsansätze

7. Februar 2025 • Lesezeit: 14 Min

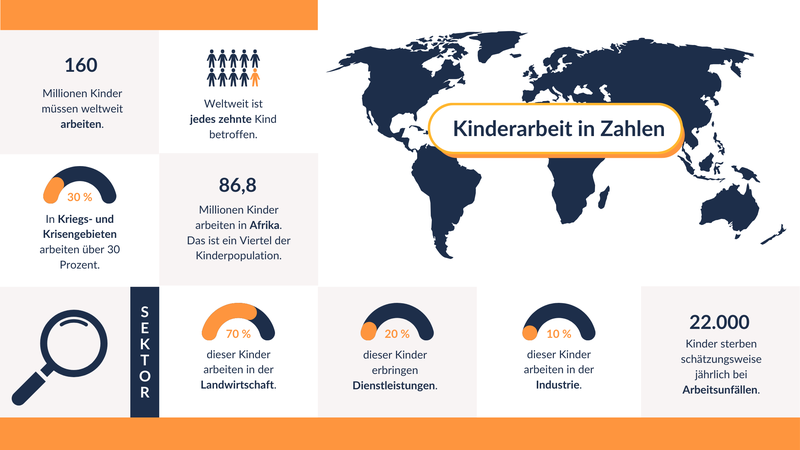

Die Weltgemeinschaft hat sich im Rahmen der Agenda 2030 dazu verpflichtet, bis 2025 sämtliche Formen der Kinderarbeit zu beseitigen (Ziel 8.7). Kinderarbeit ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das weltweit Millionen von Kindern betrifft. Im Allgemeinen wird Kinderarbeit als Arbeit definiert, die gefährlich ist, zu viele Stunden in Anspruch nimmt oder von zu jungen Kindern verrichtet wird. Sie hat zur Folge, dass Kinder ihrer Kindheit beraubt werden, ihr Potenzial und ihre Würde untergraben und ihre körperliche und geistige Entwicklung beeinträchtigt wird. Nach Angaben eines Berichts der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aus Juni 2021 sind weltweit 160 Millionen Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren erwerbstätig. Die ILO überarbeitet die Statistiken alle vier Jahre, weshalb im Jahr 2025 neue Informationen bereitstehen werden. Dabei konzentrieren sich rund 70 % dieser Kinder auf landwirtschaftliche Tätigkeiten, oft unter gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen.

Im Kontext der globalen Nachhaltigkeitsbewegung und der Corporate Social Responsibility (CSR) gewinnt das Thema Kinderarbeit immer mehr an Relevanz. Unternehmen stehen zunehmend in der Verantwortung, ihre Lieferketten zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie keine Kinderarbeit unterstützen. Dies ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit: eine nachhaltige und sozial verantwortliche Wirtschaftspraxis fördert das Vertrauen der Kunden und stärkt die langfristige Unternehmensstabilität. In diesem Zusammenhang sind Initiativen wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) entscheidend, um klare Standards zu setzen und die Ausbeutung von Kindern effektiv zu bekämpfen.

Im folgenden Beitrag gehen wir auf das Thema Kinderarbeit ein, indem wir die aktuellen Herausforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen analysieren, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Kinderarbeit stehen. Wir beleuchten auch, wie Unternehmen ihre Lieferketten überwachen können, um sicherzustellen, dass sie frei von ausbeuterischen Praktiken sind.

Kurzfassung

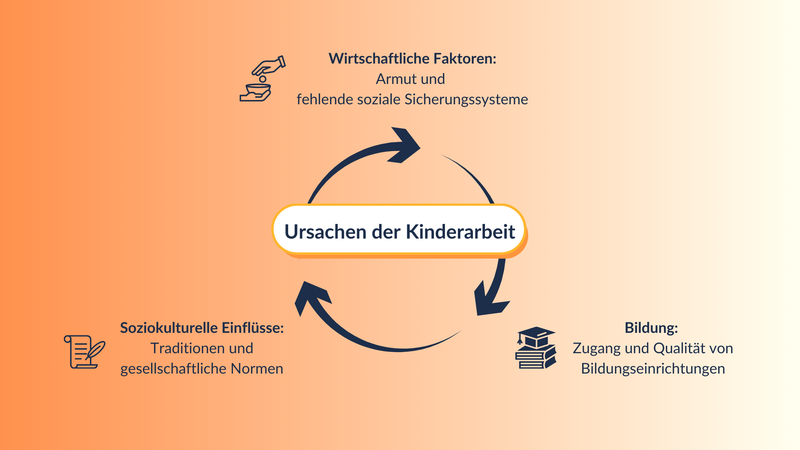

Kinderarbeit ist ein komplexes globales Problem, das hauptsächlich durch Armut und fehlende soziale Sicherungssysteme bedingt ist. Wenn das Einkommen der Erwachsenen nicht ausreicht, müssen Kinder oft zur finanziellen Unterstützung beitragen, insbesondere in Krisenzeiten wie nach Naturkatastrophen oder während Konflikten. Ein entscheidender Faktor ist auch der unzureichende Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, wodurch viele Kinder ausgeschlossen bleiben. Bildungsungleichheiten werden durch überfüllte Klassenräume und mangelhaft qualifizierte Lehrkräfte verstärkt. Zusätzlich tragen gesellschaftliche Normen dazu bei, Kinder als kostengünstige Arbeitskräfte zu betrachten, was vor allem marginalisierte Gemeinschaften und ethnische Minderheiten gefährdet.

Global gesehen ist jedes zehnte Kind von Kinderarbeit betroffen, wobei die Zahlen in den ärmsten Regionen wie Afrika südlich der Sahara noch höher sind. Krisengebiete sind besonders betroffen, wo viele Kinder zur Arbeit unter extremen Bedingungen gezwungen werden.

Gesetze, wie das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) in Deutschland, zielen darauf ab, Kinderarbeit zu verbieten oder zu regulieren. Internationale Abkommen wie die UN-Kinderrechtskonvention und ILO-Konventionen setzen globale Standards, um Kinder vor Ausbeutung zu schützen und ihr Recht auf Bildung und eine sichere Kindheit zu garantieren. Die Konvention Nr. 138 legt das Mindestalter für Beschäftigung auf 15 Jahre fest, während Nr. 182 ausbeuterische und gefährliche Kinderarbeit verbietet, einschließlich Sklaverei, Kinderprostitution, gefährlicher Arbeitsumgebungen und Tätigkeiten.

Das LkSG und die EU-Richtlinie CSDDD verpflichten Unternehmen dazu, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten wahrzunehmen und zu berichten. Sie zielen darauf ab, unter anderem Kinderarbeit durch Identifikation, Prävention und Beschwerdemechanismen zu bekämpfen.

Unternehmen sollten robuste Sorgfaltspflichtenprogramme implementieren, darunter Risikobewertungen, Beschwerdemechanismen und Lieferantenkodizes. Zusammenarbeit mit NGOs und transparente Berichterstattung sind unerlässlich, ebenso wie Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Bewusstseinsbildung.

Technologie, wie Softwarelösungen für das Lieferkettenmanagement und Hinweisgebersysteme, ermöglicht eine bessere Überwachung und das frühzeitige Erkennen von Missständen. Digitale Plattformen verbessern den Bildungszugang, um die Ursachen von Kinderarbeit anzugehen.

Ursachen der Kinderarbeit

Wirtschaftliche Faktoren: Armut und fehlende soziale Sicherungssysteme

Kinderarbeit ist ein facettenreiches und ernstes Problem, das in vielerlei Hinsicht mit wirtschaftlichen, bildungsspezifischen und soziokulturellen Faktoren verwoben ist. Armut stellt einen der zentralen wirtschaftlichen Faktoren dar, die Kinderarbeit begünstigen. In vielen Regionen der Welt erzielen Erwachsene unzureichende Einkommen und haben keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, was Familien dazu zwingt, auf das Einkommen ihrer Kinder zurückzugreifen. Während der COVID-19-Pandemie verstärkte sich diese Notwendigkeit, da viele Eltern ihr Einkommen verloren. Arbeitgeber nutzen in vielen Sektoren die Verwundbarkeit von Kindern aus, da sie niedrigere Löhne zahlen können. In Krisensituationen verschärft sich diese Problematik oft, etwa nach Naturkatastrophen oder während Konflikten, bei denen die Lebensgrundlagen zerstört werden und ganze Gemeinschaften verarmen.

Der Klimawandel verursacht zudem landwirtschaftliche Krisen, wodurch Familien gezwungen sein können, in Städte zu ziehen und ihre Kinder zur Arbeit mitzunehmen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass materielle Armut dicht mit der Zunahme von Kinderarbeit verknüpft ist und viele gesellschaftliche, wirtschaftliche sowie politische Faktoren dazu beitragen.

Bildung: Zugang und Qualität von Bildungseinrichtungen

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Zugang zu Bildung. Weltweit besuchen 263 Millionen Kinder keine Schule, sei es aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von Bildungseinrichtungen in ihrer Nähe oder weil die finanziellen Mittel für Schulgebühren und Lernmaterialien fehlen. Überfüllte Klassen und unzureichend ausgebildetes Lehrpersonal verschärfen die Bildungsungleichheit zusätzlich, während diskriminierende Praktiken wie Mobbing gegen Mädchen und Minderheiten den Zugang zur Bildung weiter einschränken.

Soziokulturelle Einflüsse: Traditionen und gesellschaftliche Normen

Soziokulturelle Einflüsse spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Traditionen und gesellschaftliche Normen können Kinder in die Arbeitswelt drängen, insbesondere in Kulturen, in denen Kinder als billige Arbeitskräfte betrachtet werden. Diskriminierung verschärft diese Situation weiter, indem sie bestimmte Gruppen von grundlegenden Rechten ausschließt und ihnen weniger Chancen auf Bildung und Entwicklung bietet. Besonders gefährdet sind dabei Kinder aus marginalisierten Gemeinschaften, Flüchtlingsfamilien oder ethnischen Minderheiten.

Insgesamt verdeutlicht die Problematik der Kinderarbeit die Komplexität der globalen Herausforderungen, die durch wirtschaftliche Unsicherheit, unzureichende Bildungssysteme und diskriminierende gesellschaftliche Strukturen bestehen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es internationaler Kooperationen und eines umsichtigen Vorgehens, das sowohl die Bildungschancen erhöht als auch wirtschaftliche und soziale Strukturen nachhaltig stärkt.

Wo findet Kinderarbeit statt?

Insgesamt ist weltweit etwa eines von zehn Kindern von Kinderarbeit betroffen, was einem globalen Durchschnitt von rund zehn Prozent entspricht. In den ärmsten Regionen der Erde ist dieser Anteil sogar alarmierend hoch: Hier ist jedes vierte Kind in irgendeiner Form zur Arbeit gezwungen. Besonders dramatisch ist die Situation in Kriegs- und Krisengebieten, in denen über 30 Prozent der Kinder arbeiten müssen, oftmals unter extremen Bedingungen.

Diese Zahlen verdeutlichen die gravierenden Herausforderungen in Afrika südlich der Sahara, wo eine signifikante Anzahl von Kindern in Arbeitsverhältnisse gezwungen wird. Der Kontinent ist von zahlreichen instabilen Staaten und langanhaltenden Konflikten betroffen, während allein 39 Prozent der weltweiten Flüchtlinge hier leben. Derzeit sind in Afrika schätzungsweise 86,6 Millionen Kinder Opfer von Kinderarbeit, was einen Anteil von einem Viertel der Kinderpopulation ausmacht.

Darüber hinaus gibt es in Nordafrika sowie im Nahen und Mittleren Osten etwa 10 Millionen arbeitende Kinder, was dort 7,8 Prozent der Kinder ausmacht. In dieser Region hat die Kinderarbeit insbesondere infolge des Syrienkonflikts erheblich zugenommen. Diese Entwicklungen erfordern dringende Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarbeit und zur Verbesserung der Lebensumstände betroffener Kinder weltweit.

Kinderarbeit in Deutschland

Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten (§ 5 Abs. JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)). Natürlich sind hiervon beispielsweise Schulpraktika ausgenommen. Das Verbot der Beschäftigung von Kindern gilt auch nicht für Kinder über 13 Jahre, sofern eine Einwilligung der Personensorgeberechtigten vorliegt und die Arbeit leicht und kindgerecht ist. Solche Arbeiten dürfen die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder nicht gefährden, sowie ihren Schulbesuch und ihre berufliche Orientierung nicht beeinträchtigen. Die Arbeitszeit darf zwei Stunden täglich betragen, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben drei Stunden. Eine Beschäftigung ist nicht zwischen 18 und 8 Uhr, vor oder während des Unterrichts zulässig. Ein Beispiel für eine solche leichte Tätigkeit ist das Zeitung austragen. Das Mindestalter für reguläre Beschäftigung liegt bei 15 Jahren (§ 2 Abs. 2).

Das BKA-Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2022 berichtet im Berichtszeitraum 2022 von insgesamt 171 Verfahren mit minderjährigen Opfern. Hiervon betrafen 156 Verfahren die kommerzielle sexuelle Ausbeutung, während 6 Verfahren auf Arbeitsausbeutung hinwiesen. Darüber hinaus gab es ein Verfahren, das die Ausbeutung im Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Handlungen thematisierte, sowie 5 Verfahren wegen Zwangsheirats und 4 Verfahren im Kontext von Kinderhandel. Insgesamt waren 270 minderjährige Opfer betroffen. Es existieren besorgniserregende Einzelfälle ausbeuterischer Kinderarbeit, darunter die Zwangsverkäufe minderjähriger Personen in Bordelle oder deren Nutzung zur Herstellung von Kinderpornographie. Zudem sind im Bauwesen und Gastgewerbe Fälle illegaler Arbeit unter ausbeutenden Bedingungen anzutreffen.

Der Kinderarbeitsreport 2024 von Terre des Hommes deckt auf, dass in Deutschland mehr Kinder unter bedenklichen Arbeitsbedingungen tätig sind, als bislang angenommen. Trotz jährlicher Meldungen der Gewerbeaufsichtsämter über etwa 60 Verstöße im Kinder- und Jugendarbeitsschutz dokumentiert das Bundeskriminalamt lediglich sechs Fälle von Arbeitsausbeutung minderjähriger Personen, was auf eine erhebliche Dunkelziffer hinweist. Bei einer Befragung von 37 Kindern arbeiteten 14 in verbotenen Tätigkeiten wie Türstehen oder Alkoholausschank, ohne dass Behörden, Lehrer oder Betreuer darüber informiert waren. Dies unterstreicht das mangelnde Wissen über Rechte und Arbeitsschutz unter den Jugendlichen.

Das Bundeskriminalamt beschreibt Arbeitsausbeutung als „Kontrollkriminalität“ und vermutet eine erhebliche Dunkelziffer. Daten über arbeitende Kinder, insbesondere jene aus Flüchtlingsfamilien oder in Armut, fehlen. Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz betreffen sämtliche soziale Schichten, auch Schüler aus wohlhabenden Familien sind gefährdet. Familienarbeit kann positiv sein, birgt jedoch Risiken, wenn sie unangemessen oder übermäßig ist. Besonders in Familienbetrieben treten häufig Verstöße auf.

Rund 2,5 Millionen Kinder in Deutschland haben chronisch kranke Eltern, davon etwa 480.000 „Young Carers“, die umfangreiche Pflegeaufgaben übernehmen. Diese Tätigkeiten können zwar Zusammenhalt fördern, jedoch auch Gesundheits- und Bildungsrisiken mit sich bringen. Zudem gefährdet die Einbindung von Kindern in sozialen Medien ihre Privatsphäre, da finanzielle Interessen oft im Vordergrund stehen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Schutz vor schädlicher Arbeit müssen dringend verbessert werden. Das Jugendarbeitsschutzgesetz greift nicht ausreichend und ignoriert viele Arbeitsformen wie Selbstständigkeit oder Influencer-Arbeit.

Insgesamt zeigt der Report, dass die aktuelle Gesetzeslage und ihre Umsetzung nicht ausreichen, um Kinder in Deutschland vor schädlicher Arbeit zu schützen. Eine umfassende Reform und engere Zusammenarbeit der Akteure sind erforderlich, um die Rechte von Kindern effektiv zu schützen und Risikofaktoren zu minimieren.

Kinderarbeit nach Sektor

Die Problematik der Kinderarbeit ist weitreichend und betrifft eine Vielzahl von Produkten, die wir im Alltag nutzen. Sie findet sich nicht nur in der Mode, sondern auch in vielen anderen Bereichen, die oft übersehen werden. Beispielsweise sind Autos, Kosmetikartikel, Mobiltelefone und Computer nicht frei von den Schattenseiten dieser Praktiken. Auch alltägliche Genussmittel wie Kaffee, Schokolade, Tee und Säfte sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Haselnüsse und Chilis können mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht werden.

Kinderarbeit ist besonders häufig in den frühen Phasen der Lieferketten anzutreffen, wo Kinder unter oft extremen Bedingungen Rohstoffe fördern oder anbauen. Ein beispielhaftes Produkt ist das sogenannte Mica, ein Mineral, das in zahlreichen Alltagsgütern wie der Automobilindustrie, der Kosmetik- und Elektronikbranche Verwendung findet. Kinder müssen in Minen arbeiten, um dieses Mineral zu gewinnen, was nicht nur ihre Gesundheit gefährdet, sondern auch ihre Bildung und somit ihre Zukunftschancen erheblich einschränkt.

In der Modeindustrie sind Kinder ebenfalls stark betroffen. Sie stehen oft auf den Baumwollfeldern und ernten die Baumwolle unter prekären Umständen. Diese Baumwolle wird dann von großen Marken verwendet, die ihre Produkte in Märkten rund um den Globus vertreiben. Die Lebensrealität dieser Kinder ist geprägt von harter Arbeit und fehlenden Bildungsmöglichkeiten, sodass sie aus einem Teufelskreis von Armut und Ausbeutung nicht ausbrechen können.

Ähnliches lässt sich für sehr verbreitete Lebensmittel wie Kakao, Kaffee oder Orangen feststellen, die für große Lebensmittelkonzerne angebaut werden. Die Ernte dieser empfindlichen Waren ist mühsam und erfordert viel Handarbeit; Kinder sind oft gezwungen, diese Arbeit zu verrichten, um das Familieneinkommen aufzubessern. Schätzungen zufolge arbeiten rund zehn Prozent der Kinderarbeiter an der Herstellung solcher Waren, die Teil unserer globalen Konsumwelt sind und zahlreiche Regale in Supermärkten füllen.

Ein erheblicher Teil der Kinderarbeiter ist nicht in formellen Arbeitsverhältnissen beschäftigt, sondern unterstützt vielmehr ihre Familien oft auf informelle Weise. Viele dieser Kinder arbeiten an der Seite ihrer Eltern oder organisieren ihre Beschäftigung selbst. Sie beteiligen sich aktiv am Verkauf der Erzeugnisse, die sie während des Tages erarbeiten, indem sie beispielsweise ihre Ernte an Zwischenhändler veräußern. Während der Erntezeit ziehen sie häufig gemeinsam mit ihren Eltern auf Plantagen, wo sie ihren Beitrag leisten und oftmals körperlich harte Arbeit verrichten müssen.

Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Kinder, die nicht direkt für den globalen Markt arbeiten, jedoch dennoch in informellen und oft prekären Verhältnissen beschäftigt sind. Diese Kinder sind meist im Familienverbund aktiv und tragen zum Lebensunterhalt ihrer Familie bei. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen vom Hüten von Vieh auf den Weiden bis hin zur Mitarbeit auf den Feldern. Auch das Betreuen jüngerer Geschwister gehört häufig zu ihren Pflichten. Weitere Tätigkeiten umfassen das Holen von Wasser oder das Verkaufen von Snacks und kleinen Gegenständen auf den Straßen ihrer Gemeinden.

Nach Schätzungen der ILO sind 70 von 100 Kinderarbeitern – insgesamt etwa 107 Millionen – im im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei tätig. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass etwa drei Viertel dieser Arbeit unbezahlt in Familienhaushalten erfolgt, oft als Folge extremer Armut. Jährlich sterben etwa 22.000 Kinder bei Arbeitsunfällen, wobei die Landwirtschaft hinter dem Bauwesen und dem Bergbau der drittgefährlichste Sektor ist. Trotz eines leichten globalen Rückgangs von Kinderarbeit zwischen 2012 und 2016 stieg die Zahl in der Landwirtschaft um zehn Millionen (rund 12 Prozent), und COVID-19 hat die Situation verschärft, indem es zu einem Anstieg von Kinderarbeit führte. Diese Zahlen verdeutlichen die alarmierende Situation in diesem Sektor.

Im weiteren Verlauf der Statistik folgen die Dienstleistungsbranche mit rund 31,4 Millionen und die Industrie mit etwa 16,5 Millionen betroffenen Kindern. Diese Zahlen unterstreichen nicht nur die Verbreitung von Kinderarbeit in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, sondern auch die Notwendigkeit, nachhaltige Lösungen zu finden, die sowohl den Schutz der Kinder als auch die Unterstützung für bedürftige Familien fördern. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und ein sicheres Umfeld; daher ist es entscheidend, dass wir uns zusammen dafür einsetzen, diese Rechte zu wahren und Kinderarbeit nachhaltig zu bekämpfen.

Auswirkungen von Kinderarbeit

Kinderarbeit stellt eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen Kindern weltweit dar. In Steinbrüchen und auf Plantagen sind diese Kinder schädlichen Stäuben und Pestiziden ausgesetzt, die potenziell langfristige Erkrankungen verursachen können. Physische Überanstrengung, die oft mit der Art der Arbeiten einhergeht, kann zu gravierenden Haltungsschäden führen, während chronische Müdigkeit die Konzentrationsfähigkeit stark beeinträchtigt. Laut Berichten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sterben jährlich etwa 22.000 Kinder infolge von Arbeitsunfällen.

Darüber hinaus ist die seelische Gesundheit dieser Kinder durch Gewalt und Missbrauch stark gefährdet. Viele erleben körperliche Misshandlungen, Hunger oder sexuelle Übergriffe, was zu tiefen psychischen Traumata führt. Diese Erfahrungen können nicht nur das Selbstbewusstsein der Kinder nachhaltig schädigen, sondern in extremen Fällen auch zu suizidalen Tendenzen führen. Ein alarmierendes Drittel der arbeitenden Kinder hat keinen Zugang zur Schule, was ihre Chancen auf eine bessere Zukunft erheblich einschränkt und den Kreislauf der Armut verfestigt.

Die Ausbeutung durch Kinderarbeit perpetuiert nicht nur die Armut in den betroffenen Familien, sondern hemmt auch das wirtschaftliche Wachstum eines Landes, da es an qualifizierten Arbeitskräften mangelt. Die illegale Wirtschaft profitiert enorm von diesen Umständen; ein besonders ausgeprägtes Beispiel ist das Geschäft mit Coltan im Kongo, wo bewaffnete Gruppierungen den Bergbau kontrollieren und dadurch einer regulierten und nachhaltigen Entwicklung im Wege stehen. Die internationale IT-Industrie ist direkt von dieser Ausbeutung betroffen, da Coltan ein notwendiger Rohstoff für die Herstellung von Laptops und Smartphones ist.

Um nachhaltigen Fortschritt zu gewährleisten, ist es unerlässlich, entschieden gegen diese Praktiken vorzugehen. Jeder Mensch, unabhängig seines Alters oder Hintergrunds, sollte Zugang zu Bildung und gesunden Lebensbedingungen haben. Nur durch kollektive Bemühungen können wir dazu beitragen, dass Kinderarbeit endlich der Vergangenheit angehört und die Rechte von Kindern weltweit geschützt werden.

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Jedes Kind hat das Recht auf eine Kindheit

Internationale Abkommen und Konventionen

Bei Kinderarbeit ist die rechtliche Lage eigentlich klar: Sie ist in den meisten Ländern der Welt verboten. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) definiert sie als Tätigkeiten, die gefährlich sind, zu viele Stunden erfordern oder von zu jungen Kindern ausgeführt werden. Auch das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) bezieht sich auf Kinderarbeit. Die europäische Richtlinie (CSDDD) umfasst noch weitere Rechte von Kindern wie Gesundheit, Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Schutz vor Ausbeutung, sexuellen Missbrauch, Entführung und Kinderhandel.

Die UN-Kinderrechtskonvention (auch Konvention über die Rechte des Kindes, KRK) wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat am 2. September 1990 in Kraft, dreißig Tage nach der Ratifizierung durch das zwanzigste Mitgliedsland. Die Kinderrechtskonvention wurde von 196 Staaten ratifiziert, was sie zur am häufigsten unterzeichneten UN-Konvention macht. Zu den Unterzeichnerstaaten gehören nicht nur alle Mitgliedsstaaten der UN, mit Ausnahme der USA, sondern auch Nicht-UN-Mitglieder wie die Cookinseln, Niue, Palästina und der Vatikanstaat. Sie definiert Kinderarbeit als jegliche Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren, die schädlich für ihre Gesundheit ist oder ihren Zugang zur Schule beeinträchtigt (Artikel 32: Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung).

Zu den wichtigsten Kinderrechten gehören:

- Recht auf Gleichheit: Alle Kinder haben die gleichen Rechte, unabhängig von Wohnort, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache, Geschlecht, Behinderung oder wirtschaftlichem Status (Art. 2).

- Recht auf elterliche Fürsorge: Kindern dürfen nicht gegen den Willen ihrer Eltern getrennt werden, es sei denn, eine gerichtlich überprüfbare Entscheidung der zuständigen Behörden stellt fest, dass eine solche Trennung im besten Interesse des Kindes erforderlich ist. Staaten sollen Eltern unterstützen, zum Beispiel durch Kinderbetreuung (Art. 9 & 18).

- Recht auf freie Meinungsäußerung & Beteiligung: Kinder dürfen ihre Meinung zu sie betreffenden Angelegenheiten äußern, die dem Alter und der Reife entsprechend berücksichtigt werden sollten (Art. 13).

- Recht auf gewaltfreie Erziehung: Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeglicher Gewalt (Art. 19).

- Recht auf besondere Fürsorge & Förderung bei Behinderung: Kinder mit Behinderung haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung. Alle anderen Kinderrechte gelten auch uneingeschränkt für sie (Art. 23).

- Recht auf Gesundheit: Kinder haben ein unbestreitbares Recht auf die bestmögliche Gesundheit und adäquate medizinische Versorgung. Die Staaten sind verpflichtet, unter anderem die Bereitstellung ausreichender, hochwertiger Nahrungsmittel sowie den Zugang zu sauberem Trinkwasser sicherzustellen. Dabei müssen sie die potenziellen Gefahren und Risiken von Umweltverschmutzung berücksichtigen. Darüber hinaus haben Staaten die Verantwortung, Mütter sowohl vor als auch nach der Geburt angemessen zu unterstützen und zu versorgen (Art. 24).

- Recht auf Bildung: Kinder haben ein Recht auf Bildung. Die Grundschule sollte kostenlos sein, und weiterführende Bildungsinstitutionen sollen entsprechend der Fähigkeiten zugänglich sein (Art. 28).

- Recht auf Spiel & Freizeit: Kinder haben das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel, altersgerechte Erholung und kulturelle sowie künstlerische Teilnahme (Art. 31).

- Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher & sexueller Ausbeutung: Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeglicher Form der Ausbeutung (Art. 32, 34, 35 & 36).

- Recht auf Schutz im Krieg & auf der Flucht: Kinder haben das Recht auf Schutz im Krieg und Flüchtlingskinder haben Anspruch auf besonderen Schutz und Hilfe (Art. 22, 38).

Bereits in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind internationale Standards zum Schutz von Kindern verankert. Insbesondere die ILO-Konvention Nr. 138 aus dem Jahr 1973 sowie die ILO-Konvention Nr. 182 von 1999 legen klare Regelungen fest, die darauf abzielen, Kinder vor ausbeuterischer Arbeit zu schützen und deren Recht auf Bildung zu gewährleisten.

Die Mindestalter-Konvention Nr. 138, die von 176 Ländern ratifiziert wurde, definiert ein zulässiges Einstiegsalter für Beschäftigung auf 15 Jahre. Dennoch erlaubt sie unter bestimmten Umständen auch ungefährliche Tätigkeiten von Kindern außerhalb der Schule, um über Generationen Wissen weiterzugeben und zur Ernährungssicherung beizutragen.

Die ILO-Konvention Nr. 182 definiert ausbeuterische Kinderarbeit als das Verbot von Sklaverei, Zwangsarbeit sowie Kinderprostitution und -pornografie. Auch gefährliche Arbeiten, die die Gesundheit oder Sicherheit der Kinder beeinträchtigen können, sind genau abgebildet. Besonders kritische Formen wie Kindersoldaten oder gefährliche Tätigkeiten unter extremen Bedingungen sind ebenfalls benannt.

Die schlimmsten Formen ausbeuterischer Kinderarbeit, die gemäß Artikel 3 der ILO-Konvention Nr. 182 definiert sind, umfassen:

- Sklaverei und sklavereiähnliche Praktiken: Dazu zählen der Verkauf von Kindern, der Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit. Insbesondere der Einsatz von Kindern als Soldaten fällt in diese Kategorie.

- Kinderprostitution und -pornografie: Diese Praktiken sind nicht nur illegal, sondern auch äußerst schädlich für die körperliche und psychische Gesundheit der betroffenen Kinder.

- Illegale Tätigkeiten: Dazu gehören beispielsweise der Drogenhandel, in dem Kinder oft als Mittelsmänner oder in gefährlichen Positionen eingesetzt werden.

- Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit: Jegliche Art von Arbeit, die die Gesundheit, Sicherheit oder das moralische Wohlbefinden von Kindern gefährdet, wird als ausbeuterische Kinderarbeit eingestuft und sollte dringend bekämpft werden.

Arbeit, die die Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit eines Kindes gefährdet, ist gemäß Artikel 3 der ILO-Empfehlung 190 klar definiert. Diese Definition umfasst folgende Aspekte:

a) Körperlicher, seelischer oder sexueller Missbrauch: Jede Form von Arbeit, die Kinder solchen Risiken aussetzt.

b) Arbeiten in extremen Umgebungen: Dazu zählen Tätigkeiten unter Tage, unter Wasser, in gefährlichen Höhen oder in engen Räumen.

c) Einsatz von gefährlichen Maschinen: Arbeiten mit Risikopotenzial, sei es durch den Einsatz gefährlicher Maschinen, Ausrüstung oder Werkzeuge sowie das Tragen schwerer Lasten.

d) Gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen: Tätigkeiten, die Kinder gefährlichen Stoffen, hohen Temperaturen, übermäßigen Lärm oder Vibrationen aussetzen.

e) Besonders schwierige Arbeitsbedingungen: Dazu gehören lange Arbeitszeiten, Nachtarbeit oder isolierte Tätigkeiten, bei der das Kind ungerechtfertigterweise gezwungen ist, in den Betriebsräumen des Arbeitgebers zu bleiben.

Im Rahmen der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDGS) hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, alle Formen von Kinderarbeit bis 2025 zu beseitigen (Ziel 8.7); jedoch bleibt diese Herausforderung bestehen und hat in einigen Regionen zugenommen.

Gegen Kinderarbeit mit LkSG, CSDDD und FLR

In den letzten Jahren wurden durch verschiedene Gesetzesinitiativen, wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Deutschland und die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Richtlinie (EU) 2024/1760, CSDDD) sowie die Forced Labour Regulation (Verordnung (EU) 2024/3015, FLR) auf EU-Ebene, wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit in Lieferketten eingeführt.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das zum 1. Januar 2023 in Deutschland in Kraft getreten ist, verpflichtet Unternehmen in Deutschland dazu, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang ihrer gesamten Lieferkette wahrzunehmen. Dies umfasst die Verpflichtung, Risiken in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt zu identifizieren, Maßnahmen zur Abwendung oder Minimierung dieser Risiken zu ergreifen und über die eigenen Anstrengungen zu berichten.

Die CSDDD trat am 25. Juli 2024, zwanzig Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union, in Kraft. Ziel dieser Richtlinie ist es, eine einheitliche Sorgfaltspflichtregelung innerhalb der Europäischen Union zu etablieren. Diese Regelung adressiert eine Vielzahl von Menschenrechts- und Umweltfragen, darunter insbesondere den kritischen Bereich der Kinderarbeit (Teil I Abschnitt 1 Nr. 8-10 des Anhangs).

Eine wichtige Rolle spielt auch die EU-Zwangsarbeitsverordnung (Forced Labour Regulation, FLR), die voraussichtlich ab Ende 2027 gelten wird. Sie soll Zwangsarbeit und damit auch Kinderzwangsarbeit in globalen Lieferketten bekämpfen und klare Regeln und Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbeutung und Zwangsarbeit festlegen. Unternehmen müssen transparent über ihre Lieferanten und deren Arbeitsbedingungen berichten. Die Verordnung legt Standards und Sanktionen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte fest.

Das Zusammenspiel dieser Gesetze soll sicherstellen, dass Unternehmen in Deutschland und in der EU umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen implementieren. Durch die Harmonisierung der Vorschriften und die Einführung strengerer Compliance-Standards wird erwartet, dass Unternehmen eine erhöhte Verantwortung tragen und ihre Geschäftsstrategien entsprechend anpassen.

Bedeutung des LkSG zur Bekämpfung von Kinderarbeit

1. Risikomanagement

Ein zentraler Bestandteil des LkSG ist das Risikomanagement. Unternehmen müssen potenzielle Risiken von Kinderarbeit innerhalb ihrer Lieferketten identifizieren und bewerten (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 LkSG). Dies geschieht durch regelmäßige Risikoanalysen und -bewertungen, wobei Kinderarbeit als einer der wesentlichen menschenrechtlichen Verstöße betrachtet wird.

2. Präventive und abwehrende Maßnahmen

Auf Grundlage der Risikobewertungen sind Unternehmen verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen von Kinderarbeit zu verringern. Dazu gehört die Entwicklung und Umsetzung von Präventionsprogrammen, die Schulung von Lieferanten und die Einführung von Kontrollmechanismen.

3. Beschwerdemechanismen

Das LkSG erfordert die Einrichtung von Beschwerdemechanismen, die betroffenen Personen, einschließlich Kindern und ihren Vertretern, ermöglichen, Verstöße zu melden. Dies schafft eine Grundlage für die betroffenen Kinder und Interessenvertreter, Bedenken in Bezug auf Kinderarbeit zu äußern und Abhilfemaßnahmen zu fordern.

Best Practices für Unternehmen

Ein Report von Save the Children beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit stellen müssen. In vielen Fällen bleibt die individuelle Unterstützung aus, da Unternehmen häufig nicht ausreichend über Vorfälle informiert sind. Risikoanalysen oder Audits können versagen, weil Lieferanten sich gezielt auf Kontrollen vorbereiten und bestehende Probleme verbergen. Der Bericht hebt hervor, dass funktionierende Beschwerdemechanismen oft ineffizient sind. Betroffene Kinder sind auf ihr Einkommen angewiesen und sehen deshalb keinen Anreiz, Missstände zu melden. Selbst wenn Mitarbeitende nach einer Fabrikinspektion Bedenken äußern, bleibt eine angemessene Reaktion meist aus. Unternehmen greifen häufig auf kurzfristige Maßnahmen zurück, um Reputationsschäden zu vermeiden. Diese Ansätze führen jedoch oft dazu, dass Probleme in weniger transparente Bereiche der Lieferkette verlagert werden. Zudem mangelt es häufig an finanziellen Mitteln für eine nachhaltige, kinderrechtsorientierte Unterstützung.

Kinderarbeit stellt weltweit ein drängendes Problem dar, das sowohl moralische als auch rechtliche Herausforderungen mit sich bringt. Unternehmen müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ihre Lieferketten potenziell in Kinderarbeit involviert sein könnten. Daher ist es unerlässlich, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um Kinderarbeit zu eliminieren und nachhaltige sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern.

Implementierung eines robusten Sorgfaltspflichtenprogramms

Ein wirksames Sorgfaltspflichtenprogramm ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Kinderarbeit. Hier sind wesentliche Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können:

- Risikobewertung: Eine umfassende Analyse der gesamten Lieferkette hilft, Bereiche mit hohem Risiko für Kinderarbeit zu identifizieren. Unternehmen sollten verfügbare Indikatoren, wie Armuts- oder Einschulungsraten, nutzen, um das Risiko von Kinderarbeit zu beurteilen. Engere Lieferkettenbeziehungen und die Unterstützung vulnerabler Gruppen sind besonders wichtig.

- Zuverlässige Mechanismen: Ein Schlüsselansatz ist die Investition in zuverlässige Mechanismen, wie den globalen Abhilfemechanismus von Save the Children, der bei Verdacht auf Kinderarbeit innerhalb von 72 Stunden aktiv wird. Vor Ort interveniert ein Fallmanager, der gemeinsam mit dem Lieferanten und dem betroffenen Kind Lösungen erarbeitet, um langfristig das Wohl des Kindes zu sichern.

- Lieferkettenverlagerung: In einigen Regionen ist das Risiko von Menschenrechtsverletzungen hoch. Manchmal sind Verlagerungen der Lieferkette wegen fehlender Alternativen nicht möglich. Dennoch ist es wichtig, diese Risiken zu erkennen und zu adressieren.

- Preisgestaltung und existenzsichernde Löhne: Armut ist ein Haupttreiber der Kinderarbeit. Unternehmen sollten faire Preise und Löhne sicherstellen, um Kinderarbeit langfristig zu eliminieren. Direkte Unterstützung von Bauern ohne Zwischenhändler ist besonders effektiv. Zudem spielen frühere Zahlungsziele eine wesentliche Rolle. Verzögerte Zahlungen verursachen Cashflow-Probleme bei Kleinbauern, die oft auf weniger zahlende Zwischenhändler angewiesen sind. Ein schnellerer Zahlungsfluss kann das Risiko von Kinderarbeit mindern. Eine Anpassung der Kreditvergabepraktiken ist ebenfalls notwendig. Untersuchungen zeigen, dass viele Familien Kredite aufnehmen müssen, um mit dem Anbau zu beginnen; schlechte Ernten erschweren oft die Rückzahlung. Unternehmen sollten längere Fristen gewähren oder Mikroversicherungen entwickeln, um finanzielle Notlagen abzudecken.

- Lieferantenkodex und langfristige Beziehungen: Unternehmen sollten klare Regeln und Erwartungen zur Beschäftigung von Minderjährigen in ihren Verträgen festlegen. Stabile Beziehungen zu Zulieferern fördern den Schutz von Kinderrechten. Dies gibt Lieferanten die Sicherheit, in Maßnahmen wie Kinderbetreuung zu investieren. Verlässliche Lieferzeitpläne verringern den Druck auf Zulieferer und senken das Risiko von Kinderarbeit.

Partnerschaften und Kooperationen

Zusammenarbeit mit relevanten Partnern ist essenziell. Unternehmen sollten aktiv mit NGOs, Regierungsbehörden und anderen Organisationen kooperieren, um Kinderarbeit zu bekämpfen:

- Multi-Stakeholder-Initiativen: Teilnahme an Initiativen, die unterschiedliche Interessengruppen zusammenbringen, um Strategien zur Beendigung von Kinderarbeit zu entwickeln.

- Gemeinschaftsprogramme: Investition in Programme zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften und Verbesserung der Bildungsangebote für Kinder.

Transparente Berichterstattung und Audits

Regelmäßige und transparente Berichterstattung ist unerlässlich:

- Regelmäßige Audits: Unabhängige Überprüfungen der gesamten Lieferkette zur Einhaltung der Bestimmungen gegen Kinderarbeit.

- Nachhaltigkeitsberichte: Dokumentation und öffentliche Bereitstellung von Fortschritten und Herausforderungen im Kampf gegen Kinderarbeit.

Schulung und Sensibilisierung

Die Sensibilisierung aller Beteiligten kann das Bewusstsein für die Problematik der Kinderarbeit schärfen:

- Mitarbeiterschulungen: Regelmäßige Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter und Management zum Thema Kinderarbeit.

- Schulung der Lieferanten: Programme für Lieferanten, um ihr Bewusstsein und Engagement gegen Kinderarbeit zu stärken.

Die Bekämpfung von Kinderarbeit erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der robuste Sorgfaltspflichtenprogramme, Zusammenarbeit mit relevanten Partnern, transparente Berichterstattung sowie Schulungen umfasst. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die soziale Verantwortung eines Unternehmens, sondern tragen auch zur Erreichung einer nachhaltigen Geschäftsstrategie bei. Verantwortungsvolles Handeln fördert nicht nur das Unternehmensimage, sondern gewährleistet auch langfristigen Erfolg und Glaubwürdigkeit auf globaler Ebene.

Rolle der Technologie im Kampf gegen Kinderarbeit

Technologie hat das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise zu bewirken, wie Unternehmen ihre Lieferketten überwachen und Risiken identifizieren. Sie ermöglicht eine bisher unerreichte Transparenz und Effizienz, wodurch die Verfolgung von Rohstoffen und Produkten erleichtert wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung im Kampf gegen Kinderarbeit, da dadurch problematische Arbeitsbedingungen schneller aufgedeckt und adressiert werden können.

Einsatz von Softwarelösungen zur Transparenz in der Lieferkette

Softwarelösungen für das Lieferkettenmanagement sind essenziell, um die Herkunft und Verarbeitung von Materialien zu überwachen. Sie bieten Werkzeuge, um detaillierte Einblicke in jede Phase der Lieferkette zu erhalten. Durch die Automatisierung von Datenanalysen und Echtzeitberichterstattung können Unternehmen potenzielle Risiken erkennen und Maßnahmen ergreifen, bevor Probleme eskalieren. Diese Technologien unterstützen Unternehmen dabei, die Anforderungen von Richtlinien wie dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zu erfüllen, das darauf abzielt, menschenrechtliche und ökologische Standards durchzusetzen.

Wie Hinweisgebersysteme zur Aufdeckung von Missständen beitragen können

Hinweisgebersysteme sind ein weiteres technologisches Mittel, das Unternehmen dabei hilft, interne und externe Missstände frühzeitig zu identifizieren. Mit einer Plattform wie der Hintbox, die unsere Software bietet, können Mitarbeiter anonym Verstöße gegen Arbeitsrechte, einschließlich Kinderarbeit, melden. Solche Systeme fördern eine transparente Unternehmenskultur und stärken das Vertrauen der Mitarbeiter, indem sie Anonymität und Schutz vor Repressalien garantieren. Dies ermutigt mehr Menschen, Missstände zu melden, was Unternehmen ermöglicht, schneller zu reagieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Potenziale von digitalen Plattformen zur Verbesserung der Bildungszugänge

Während Technologie bei der Überwachung und Aufdeckung von Missständen hilft, spielt sie auch eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Ursachen von Kinderarbeit - wie mangelnder Zugang zu Bildung. Digitale Bildungsplattformen können den Zugang zu Bildung in abgelegenen oder benachteiligten Gemeinschaften erheblich verbessern. Durch den Einsatz von E-Learning-Tools und Online-Kursen können Kinder, die aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen gezwungen sind zu arbeiten, Bildungschancen wahrnehmen, die ihnen sonst versagt blieben. Damit tragen diese Plattformen zur langfristigen Reduzierung von Kinderarbeit bei, indem sie Kindern Alternativen und Zukunftsperspektiven eröffnen.

Die Rolle der Technologie im Kampf gegen Kinderarbeit ist vielfältig und wirkungsvoll. Durch den Einsatz von Softwarelösungen zur Optimierung der Lieferkettentransparenz und den Einsatz von Hinweisgebersystemen können Unternehmen proaktiv gegen Missstände vorgehen. Darüber hinaus haben digitale Plattformen das Potenzial, Bildung zugänglicher zu machen und so einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Ursachen von Kinderarbeit zu leisten.

Fazit

Kinderarbeit bleibt ein gravierendes globales Problem, das Millionen von Kindern ihrer Kindheit, ihrer Gesundheit und ihrer Bildung beraubt. In diesem Beitrag haben wir die wichtigsten Punkte dargelegt: Kinderarbeit entsteht oft aus Armut, unzureichender Gesetzgebung und mangelndem Zugang zu Bildung. Die wirtschaftlichen Zwänge zwingen Familien dazu, ihre Kinder arbeiten zu lassen, anstatt sie zur Schule zu schicken.

Es ist klar, dass die Bewältigung dieses Problems eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung erfordert. Alle Akteure – von Regierungen über Unternehmen bis hin zu Einzelpersonen – müssen zusammenarbeiten, um die Strukturen, die Kinderarbeit ermöglichen, zu reformieren. Regierungen müssen robuste Gesetze erlassen und durchsetzen, während gleichzeitig Bildungs- und Sozialprogramme gestärkt werden müssen, um den Familien eine Alternative zur Kinderarbeit zu bieten.

Unternehmen können ihren Beitrag leisten, indem sie ihre Lieferketten auf Kinderarbeit überprüfen und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen implementieren. Transparenz und verantwortungsbewusste Beschaffung sind wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Einzelpersonen können sich ebenfalls engagieren, indem sie bewusst Produkte von Unternehmen kaufen, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen. Aufklärung und Unterstützung von Initiativen und Organisationen, die sich diesem Thema widmen, sind weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden.

Letztlich kann Kinderarbeit nur dann effektiv bekämpft werden, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, die Bedingungen, die sie fördern, zu beseitigen. Gemeinsames Handeln ist der Schlüssel, um Kinderarbeit in allen Teilen der Welt zu beenden.

FAQ

Alles Wichtige zu Kinderarbeit

-

Kinderarbeit ist ein komplexes Problem, das durch wirtschaftliche, bildungsspezifische und soziokulturelle Faktoren verursacht wird. Zu den Hauptursachen zählen Armut und fehlende soziale Sicherungssysteme, mangelnder Zugang zu Bildung und Bildungseinrichtungen sowie gesellschaftliche Normen und Traditionen.

-

Armut zwingt Familien, auf das Einkommen ihrer Kinder zurückzugreifen, da Erwachsene oft unzureichende Einkommen erzielen und keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen haben. In Krisensituationen, wie während der COVID-19-Pandemie oder nach Naturkatastrophen, verschärft sich diese Notlage.

-

Mangelnder Zugang zu Bildung und schlechte Bildungsqualität erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Kinderarbeit. In vielen Regionen fehlen finanzielle Mittel für Schulgebühren und Lernmaterialien. Klassengrößen sind oft überfüllt und Lehrpersonal unzureichend ausgebildet.

-

Traditionen und gesellschaftliche Normen können Kinder zur Arbeit drängen, insbesondere in Kulturen, in denen Kinder als billige Arbeitskräfte betrachtet werden. Diskriminierung erschwert den Zugang zu Bildung und grundlegenden Rechten, was die Kinderarbeit verstärkt.

-

Kinderarbeit tritt weltweit auf. Besonders betroffen sind arme Regionen und Krisengebiete, wie zum Beispiel Afrika südlich der Sahara und Teile des Nahen Ostens. In instabilen Staaten und unter Flüchtlingen ist die Quote ebenfalls hoch.

-

In Deutschland ist die Beschäftigung von Kindern im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes umfassend reguliert und größtenteils verboten. Es gibt jedoch besorgniserregende Einzelfälle ausbeuterischer Arbeit, insbesondere im Kontext von Menschenhandel und illegalen Beschäftigungsbedingungen.

-

Die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sind die am stärksten betroffenen Sektoren. Jedoch sind auch die Modeindustrie, die Gewinnung von Rohstoffen wie Mica sowie die Produktion von Konsumgütern wie Kaffee und Kakao betroffen.

-

Kinderarbeit gefährdet die Gesundheit und Sicherheit der betroffenen Kinder, beeinträchtigt ihre Bildung und perpetuiert den Kreislauf der Armut. Sie schadet auch der wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern, da sie qualifizierte zukünftige Arbeitskräfte in Bildung und Entwicklung einschränkt.

-

Die UN-Kinderrechtskonvention und die Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stellen internationale Standards dar, die den Schutz von Kindern und das Verbot von ausbeuterischer Arbeit regeln. Sie sind entscheidend im Kampf gegen Kinderarbeit.

-

Die von 176 Ländern ratifizierte Mindestalter-Konvention Nr. 138 legt fest, dass das zulässige Mindestalter für Beschäftigung 15 Jahre beträgt. Unter bestimmten Bedingungen erlaubt sie jedoch Kinder, außerhalb der Schulzeiten ungefährliche Tätigkeiten zur Wissensweitergabe und Ernährungssicherung auszuführen.

-

Die ILO-Konvention Nr. 182 untersagt ausbeuterische Kinderarbeit, einschließlich Sklaverei, Zwangsarbeit, Kinderprostitution, -pornografie und gefährlicher Arbeiten, die die Gesundheit oder Sicherheit von Kindern gefährden.

-

Gefährliche Arbeitsbedingungen umfassen Tätigkeiten mit körperlichem, seelischem oder sexuellem Missbrauch, Arbeiten in extremen Umgebungen, Einsatz gefährlicher Maschinen, gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen und schwierige Arbeitsbedingungen wie lange Arbeitszeiten oder Nachtarbeit.

-

Im Rahmen der Agenda 2030 verpflichtete sich die Weltgemeinschaft, alle Formen von Kinderarbeit bis 2025 zu eliminieren. Die Agenda 2030 ist ein globaler Aktionsplan zur nachhaltigen Entwicklung.

-

Seit dem 1. Januar 2023 fordert das LkSG Unternehmen in Deutschland auf, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang ihrer gesamten Lieferkette zu erfüllen. Dies schließt die Identifizierung und Minimierung von Menschenrechts- und Umweltrisiken ein, einschließlich der Kinderarbeit.

-

Die CSDDD ist eine EU-weite Richtlinie, die Unternehmen dazu verpflichtet, eine einheitliche Sorgfaltspflichtregelung einzuführen, um Menschenrechte und ökologische Standards zu wahren. Sie trat am 25. Juli 2024 in Kraft.

-

Beschwerdemechanismen geben betroffenen Personen, einschließlich Kindern, die Möglichkeit, Verstöße zu melden und Abhilfemaßnahmen zu fordern. Dies spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Kinderarbeit.

-

Unternehmen sollten Risikobewertungen durchführen, zuverlässige Mechanismen implementieren, faire Löhne bieten und Partnerschaften zur Bekämpfung von Kinderarbeit eingehen. Sie sollten außerdem transparente Berichterstattung und Lieferantenschulungen berücksichtigen.

-

Technologien bieten Transparenz in der Lieferkette, ermöglichen die Aufdeckung von Missständen durch Hinweisgebersysteme und fördern den Bildungszugang für Kinder in benachteiligten Regionen durch digitale Plattformen.